スイムジグでデカバス連発劇の裏側を公開

初日に61cm・3900gを皮切りに、翌日の短時間勝負でも50cmUPをキャッチしたのが、スイムジグ展開。

掛かりが深かったり、丸呑みの時は、まさにその釣り方が答えという証。

ここでは、BT14のスイムジグ連発劇につながる裏側を公開。

低水温期に強いカラー知っとる?

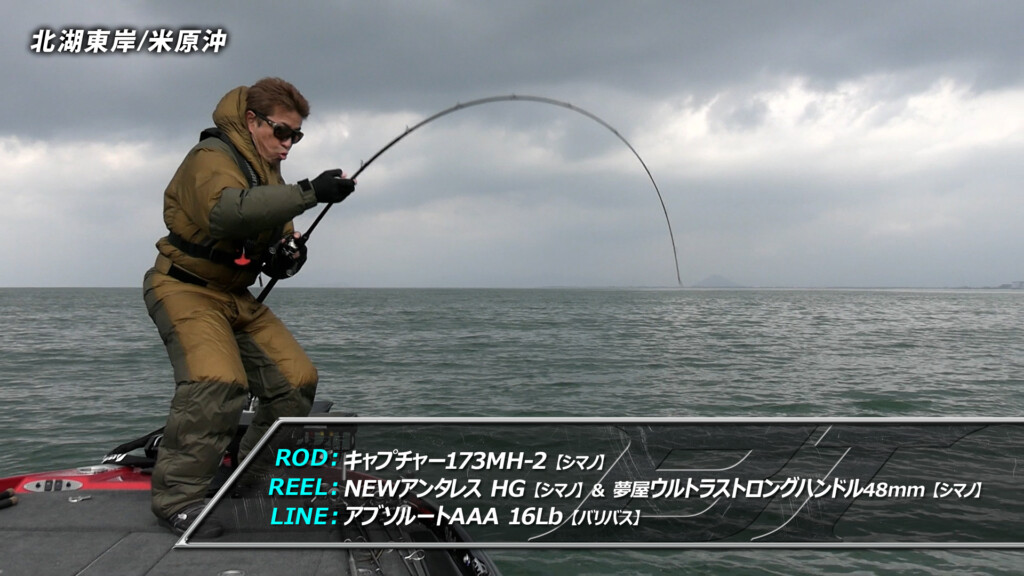

奥田が使用していたスイムジグはスピードシャッド5inchにスピードヘッドの組合せ。

実はこのオイカワカラー。

奥田が低水温期や春に多用するカラーの1つ。

特にクリアアップするタイミングは非常に効果的で、代掻きが流入しては一気にクリアアップしやすい(水温低下しやすい)今も、まさに旬なカラーセレクト。

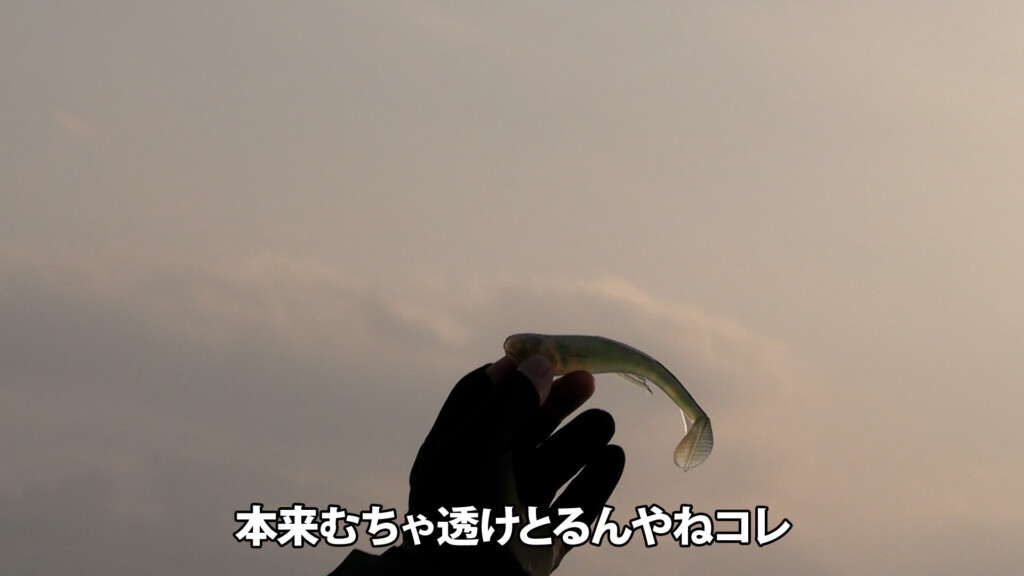

リアルプリントのスピードシャッドだが、上に透かすと透明で、正面から見るとオイカワ特有のブルーとオレンジが映え、フラッシングが発生しやすい配色。

フィールド環境は季節進行も異なるので一点補足!

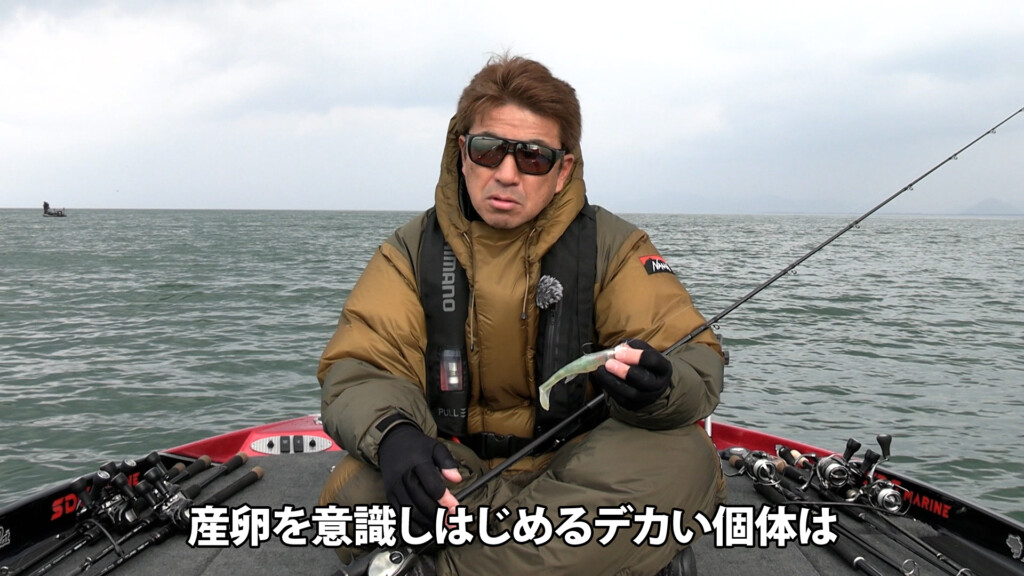

早春から時間が経っても今から産卵を意識しはじめるデカい個体も多い。そういった個体も同じくファットボリュームで高カロリー系のエサを欲している。

しかも、水押しが強いモノは絶対的にモンスターサイズが好んで食ってくる。

奥田の経験上、フラットボディタイプのスピードヘッド5inchはホントにデカいバスを狙っていけるアイテム。

スイムジグのヘッドカラーは気にならないか?

狙い通りのスイムジグ展開で食わせたビッグバスは丸呑みバイト。

この時、水質変化に合わせて事前にスピードヘッドのカラーを交換していた。

朝の段階で前日よりも水質がクリアになっていることを実感した奥田。

前日は残りウイードに合わせてモスグリーンカラーのスピードヘッドを使用していたが、翌日は早い段階でホワイトカラーのスピードヘッド7gに変更。

ホワイトカラーに変更した理由は、クリアウォーターの中で目立たせたいから。

奥田の経験上、冬から春にかけての低水温期はホワイト系こそ実績カラー。

現状の琵琶湖はホントにシビアだが、答えが合った時のリターンは非常にデカい!

同じカラーばかり多投せず、マメにローテして得た経験は、必ず今後の大きな武器になる。

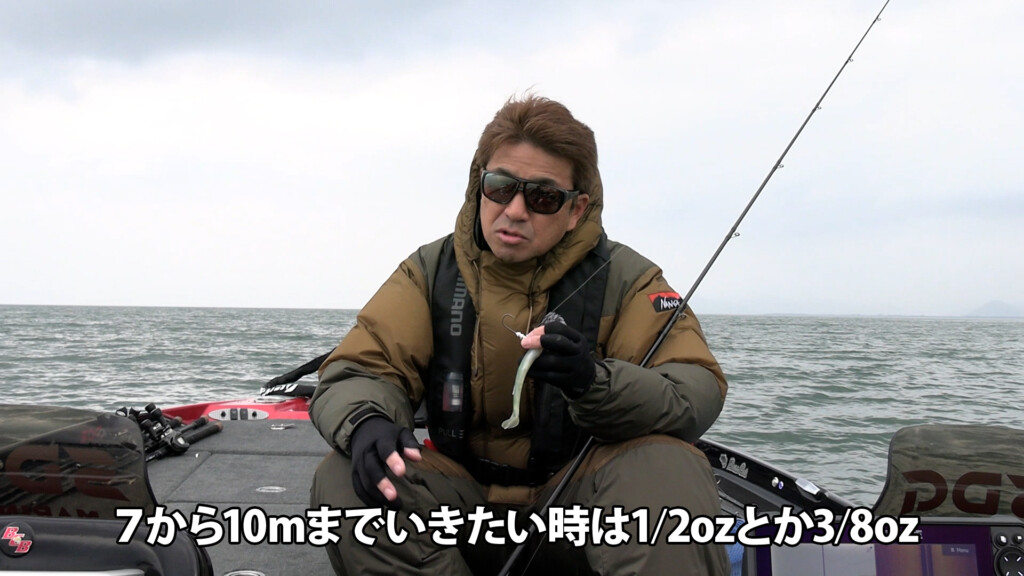

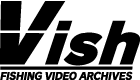

スピードシャッドで使ったスピードヘッドの重さ。使い分けは?

今回のロケでスイムジグを用いた水深が2.5~6mまで。

さらに、その水深で中層よりも下側のレンジを集中攻撃。

キャストしてフリーフォールで底まで沈めたら、ロッドで1回軽くシャクりあげて底を切ってからリトリーブを開始。

これが今回のスイムジグの使い方。

特にメインで使用した1/4ozは水深4mでこの使い方をすると、ちょうどよいレンジをトレースできる。

必要以上に浮きすぎることなく、底ベタ状態のデカバスでも浮きあがって食ってこれるベストなレンジをトレース可能。

それがロケ時に使っていたスピードヘッドの1/4oz。

ただ1つ重要なのは、湖流がなかったこと。

琵琶湖で重要なファクターが湖流だが、魚の活性はもちろん、ルアーのトレースレンジも影響を与えることがある。

1/4ozで大きなワームとなると、湖流がない時と同じように使った時に湖流がキツいと浮きあがりすぎてしまう。

さらに、湖流がキツく速くなるとワームのテールも水噛みがゆるくなる。

これは非常にシビアなことだが、ソフトティップで高感度なタックルセッティングだと判断しやすいとのこと。

スイムジグはタダ巻きのみのシンプルなアプローチだからこそ、敏感に察知したい。

ようは、ベストなアクションの時の感触や抵抗感を覚えていれば、アクションの違和感にも気づきやすくなる。

そう感じた時は即座にウエイトを重くしてやればOK。

日によって流れが変化する北湖は、湖流の有無で水中環境も大きく変わる。

そのため、同じエリアでも時には3/8ozの方が使いやすくなることもある。