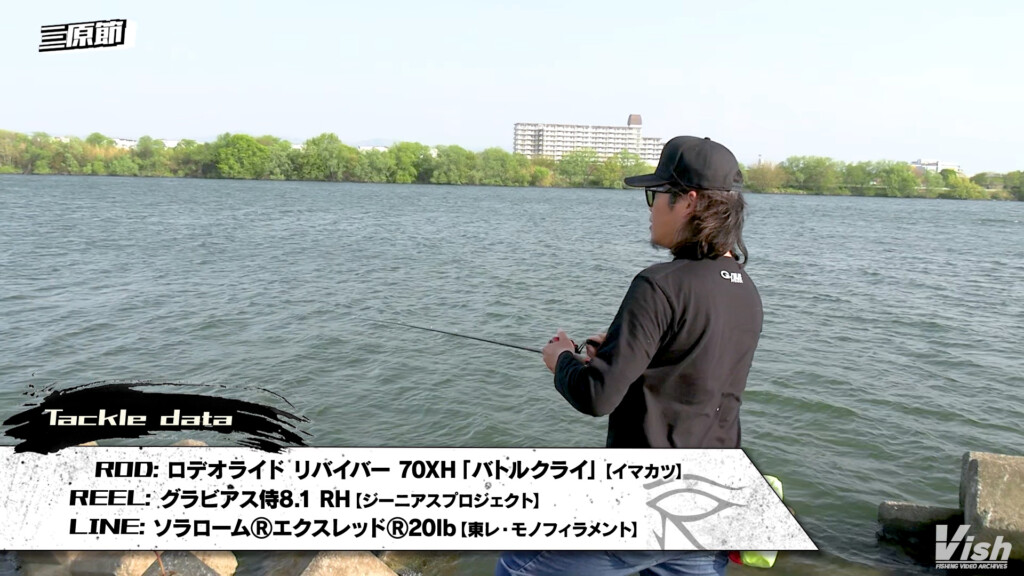

流れや風波がブチ当たる本流では引っかからないビッグベイティング

ミハラがメインで考えていた展開は、風のない時間帯はサイト中心のアプローチ。

風が吹いてからは本流やワンド入り口などで風や波が当たるエリアでの巻きアプローチ。

岸沿いや本流側でルアーパワーを最大限に活かしながらカバーやブッシュをタイトにアプローチできるのが、バスロイドJr.タブーの水中ドッグウォーク。

タブーといえば、バスロイドJr.トリプルダブルDSFを薮田プロが個人的にチューンしたモノがベース。

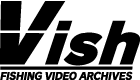

バスロイドジュニア・タブーはその名のとおり今までのビッグベイトでは攻略が難しかったヘビーカバーをもろともしない回避力を手に入れた新ジャンルビッグベイトです。

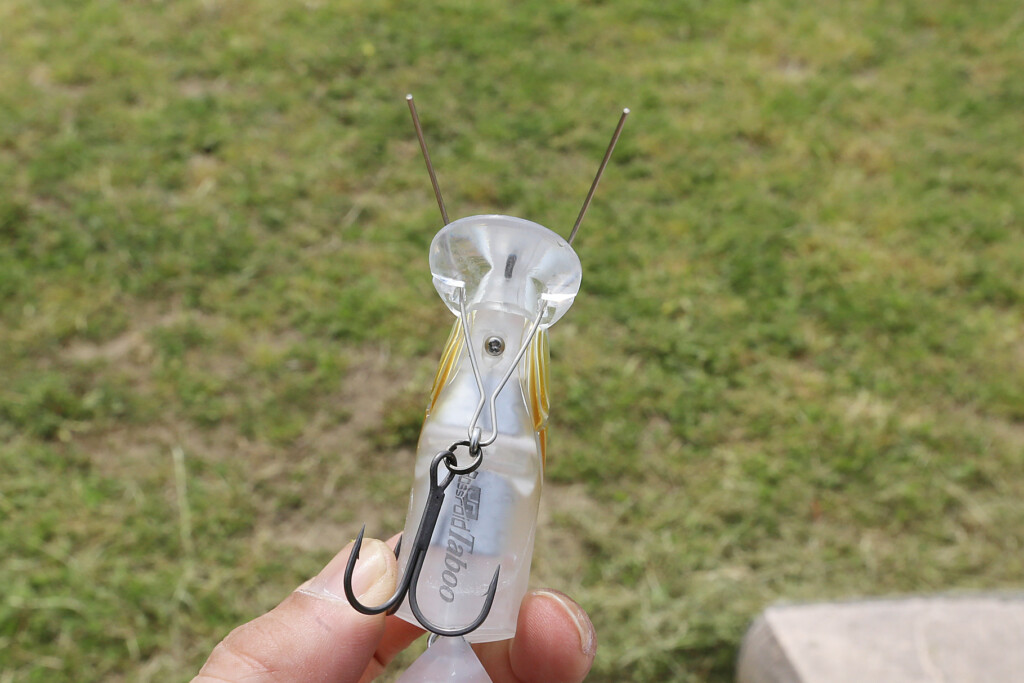

その理由はフィッシュデバイス製『FDガードシステム(PAT)』を搭載したことで、驚異的な根掛かり回避力を獲得。これによりカバーの中での首振りアクションが可能になりました。タブーはリップにイージーワンタッチ機構を搭載しているので、FDガードを工具なしで簡単にその場で取り外しが可能。

通常、首振りアクション用のルアーは1ジョイントが多いですが、タブーは贅沢にバスロイドJr.の3ジョイントを継承。2関節目と3関節目には『軟骨』をイメージさせるエラストマー製のダンパーを装備。これにより適度に動きを抑制しつつ、2つのプラスチックがカクカクと動くだけのアクションでは出せない、よりナチュラルで違和感のない柔らかい首振りアクションで通常の首振りアクションを見飽きたバスに口を使わせます。

もちろんダンパーを外せば3関節リアルアクションビッグベイトとして使用できます。

また、1.7ozとビッグベイトとしてはコンパクトなので専用ロッドを必要とせず、カバーで使用するときに気になる着水音を抑えることができるのもポイントです。

出典:イマカツ

タブーには標準でFDガードが搭載されており、淀川でよく見る倒木やレイダウン、通称・玉ねぎことフィルターユニット、テトラをタイトにトレースしても想像以上に回避してくるビッグベイト。

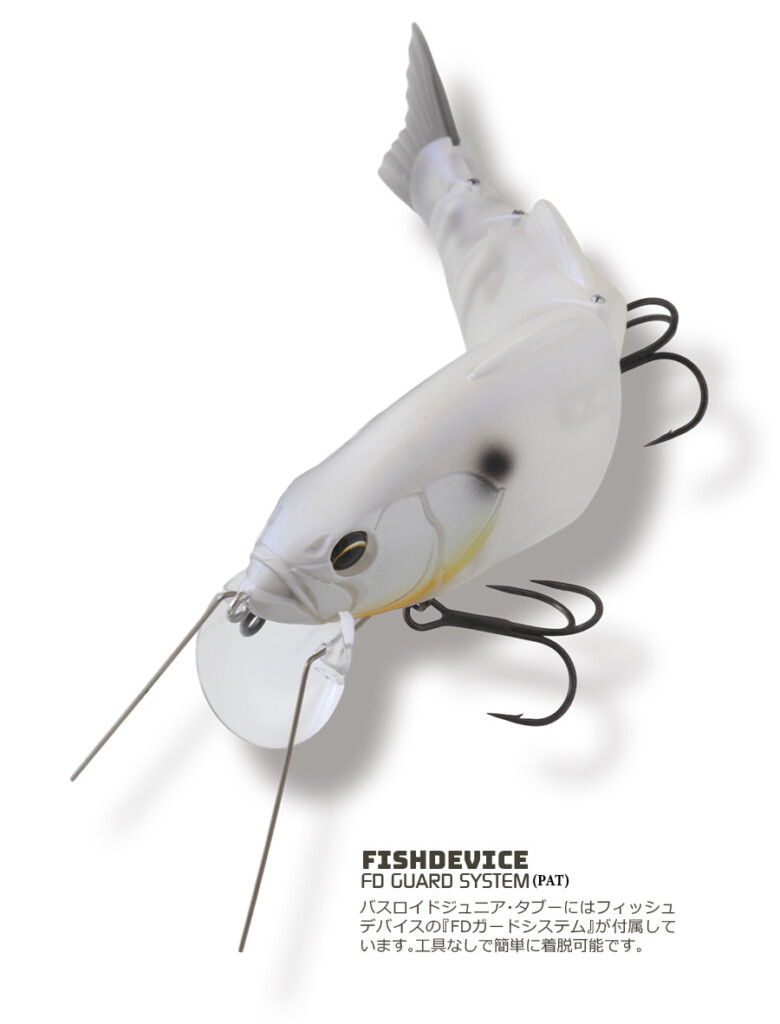

トレブルフックは前後ともピアストレブルの#2に変更。

キャッチ率を上昇させる事で、釣れるルアーを創り出す。RYUGIトレブルのフラッグシップ。

いくら良いルアーだったとしても、フックのせいで魚が掛からない、獲れないのでは全く意味が無い。トレブルフックについて、もっともっと考えて欲しい。トレブルフックに求められる性能とは何か?魚がルアーにアタックした際、フックポイントが魚体に触れやすくする為のワイドゲイプ。ポイントが触れたその一瞬で、魚体に食い込もうとするような刺さりの良さ。アワセたパワーをしっかりと、素早く貫通力に変換できる絶妙な内向きポイントデザイン。掛けた魚に主導権を奪われず、確実に取り込む為の強度を有する、ピアスフックで培ったオールベンドデザイン。トレブルフックの宿命と言えるフックポイントのルアー本体や障害物等への断続的な接触でも、フックポイントが鈍りにくく鋭さが長続きするような耐摩耗性特殊鋼材サイバーメタルの採用。

実践を通して見えて来た理想の形状と素材に、タントラムコントロールに採用した異次元のフッキングパフォーマンスを持つTCコートを採用。RYUGIの持てるノウハウを惜しみなく注ぎ込んだ、至高のトレブル。

出典:リューギ

サイズ感は大きすぎず小さすぎないイメージで、140mm・1.7ozのフローティング設定。

センターのジョイント部は開きが大きく、軽めのリーリングジャークやロッドワークでも左右に大きくドッグウォークしてくれる。

リアジョイントには付属のエラストマー製リアダンパーを装着(紀の川編では輪ゴムで対応!)。

リアダンパーは外すことでジョイント部の可動域が大きくなるため、デッドスローでもファーストリトリーブでも3ジョイントならではの艶めかしいアクションを発生。

ミハラがタブーでアプローチしたかったのは、オカムラワンドの本流側に広がるテトラ帯。

ただ、流れよりも風と波がブチ当たっているタイミングが一番の理想。

この時はタブー片手に撃ちに向かったが、波と風の当たり方が弱く、思っていたほどの反応を引きだしきれなかった。

こういった場所は朝夕のフィーディングも十分考えられるが、淀川特有の駐車場問題(開場時間)で一般的によさそうと思える時間帯が手出しできないことも多い。

河川敷の駐車場は季節や曜日によって開場時間が異なるため、アプローチに夢中になりすぎて時間帯だけ忘れないように注意したい。

ワンド内ではフィルターユニットの壁沿いをタイトに通すことも多かった。

ただただご存じの人も多いように、このフィルターユニットは刺さったら最後。

引っかかったらほぼ取れないため、潜るハードベイトは敬遠することが多いのだが、ここで真価を発揮したのがFDガードの回避力!

このフィルターユニットは下がエグレていたり、重なって身を隠せるようになっていたりする。

魚がいそうなのは分かっていても引っかかるので手出しできない難攻不落のシチュエーションだが、ミハラはタブーの水中ドッグウォークでかなりタイトにアプローチしていた。

魚がいそうなスポットと食わせるべきスポットがイメージできれば、かなり集中してトレースできる強みを持つのが、引っかかりにくいタブーのイイところ。

ロケ時は季節が少し前だったが、初夏から盛夏の今からは流れ込み前で本流と流れが当たる場所、レイダウンとカバーが絡むピンスポットなどで、移動距離を抑えたタブーならではのアプローチも面白くなる。

扱いやすいサイズだが、ルアーが持つ存在感やパワーは強いため、水色をベースに、使うシチュエーションごとに数色カラーローテしてみるのもアリ。

この投稿をInstagramで見る